目次

昨日、

2022年度公立高校入試が実施されました。

受験生の皆さん、本当にお疲れさまでした。

今年度は教科書内容が改定された中での

入試ということもあり、

なかなか苦労したことかと思います。

各教科で問題形式が変わったり、

新傾向の問題が出たりと、

少し戸惑った受験生も

いるのではないでしょうか。

昨年に続き、

今年度も私個人の講評と、

来年度に向けたアドバイスをしていこうかな、

と思います。

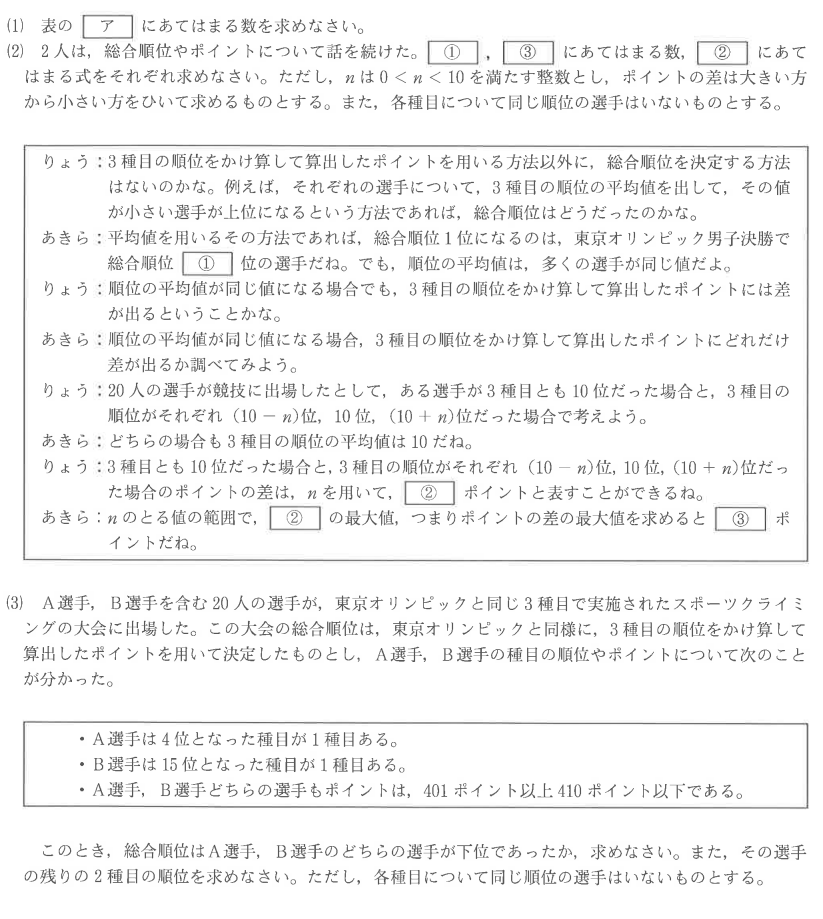

数学

「難しい」ということで定評のある数学ですが、

今年度は珍しく易化しました。

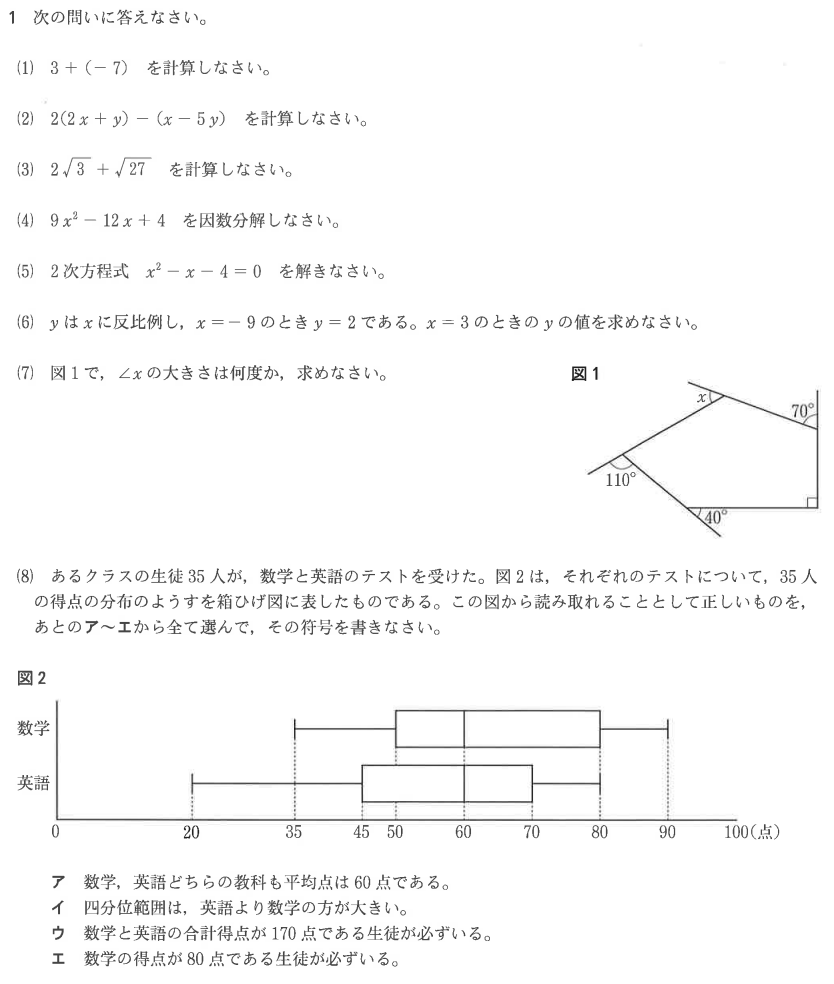

大問1

大問1で今年度からの追加内容である、

箱ひげ図が出題されましたが、

それ以外はいつも通り。

全問正解がベストですが、

間違えるにしても

箱ひげ図だけに留めておきましょう。

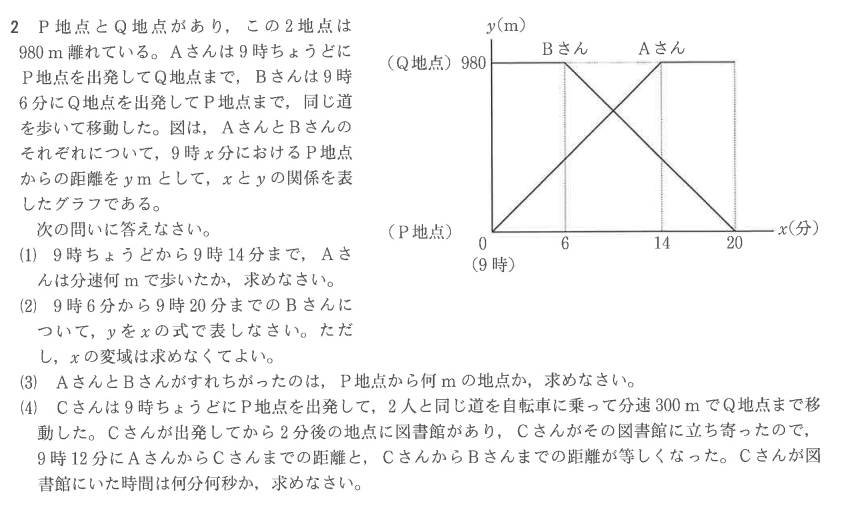

大問2

よくあるタイプの速さの問題でした。

(1)~(3)はしっかり合わせておきたい基本問題で、

(4)は状況把握に少し時間がかかるため、

数学が苦手な人は飛ばしても大丈夫な問題です。

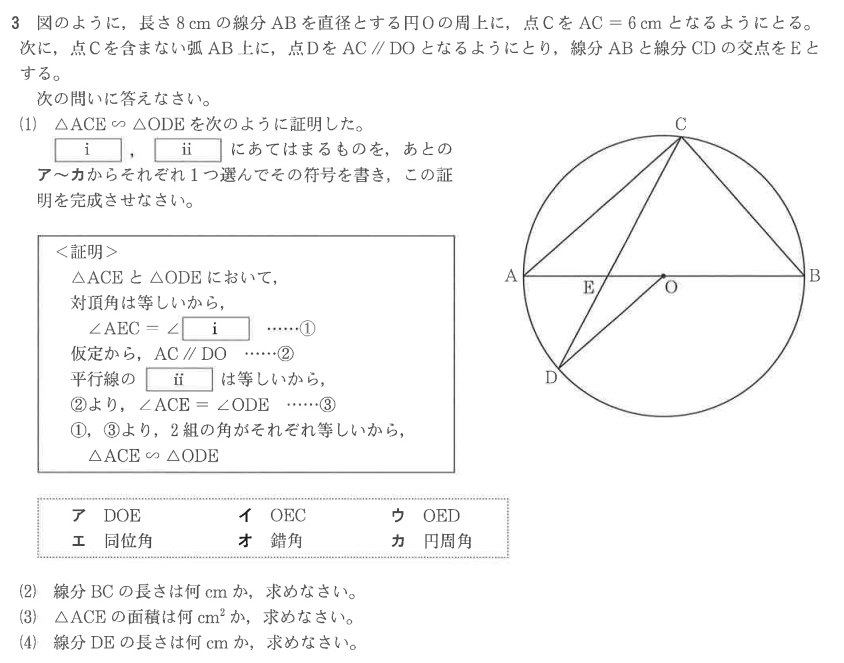

大問3

毎年出題される図形問題です。

(1)の証明は簡単、確実に合わせてください。

(2)はわかっている内容を図形に書き込んでいれば、

問題なく正解できる内容です。

解答速報では、

「見た目に騙されないように…」

と言っていましたが、その通り。

図形問題でパッと見の直観判断はNGです。

(3)は、(2)があっていれば

問題なく正解できるかと思います。

(4)は問題文において、

まだ使っていない条件のことを考えれば、

方針を立てやすくはあります。

ただ、補助線を引いてから

中点連結&三平方の定理、

もしくは点CからABに

垂線を降ろしたうえで、

相似比を使って求めるのは、

なかなか時間がかかったかと思います。

方べきの定理

(今回の場合は AE×BE=CE×DE)

を知っている人は

かなり簡単に求められるので、

余裕のある人は覚えておきましょう。

大問2と同じように、

数学が苦手な人は、(4)に時間を割かず、

他の問題の正答率を上げることをおススメします。

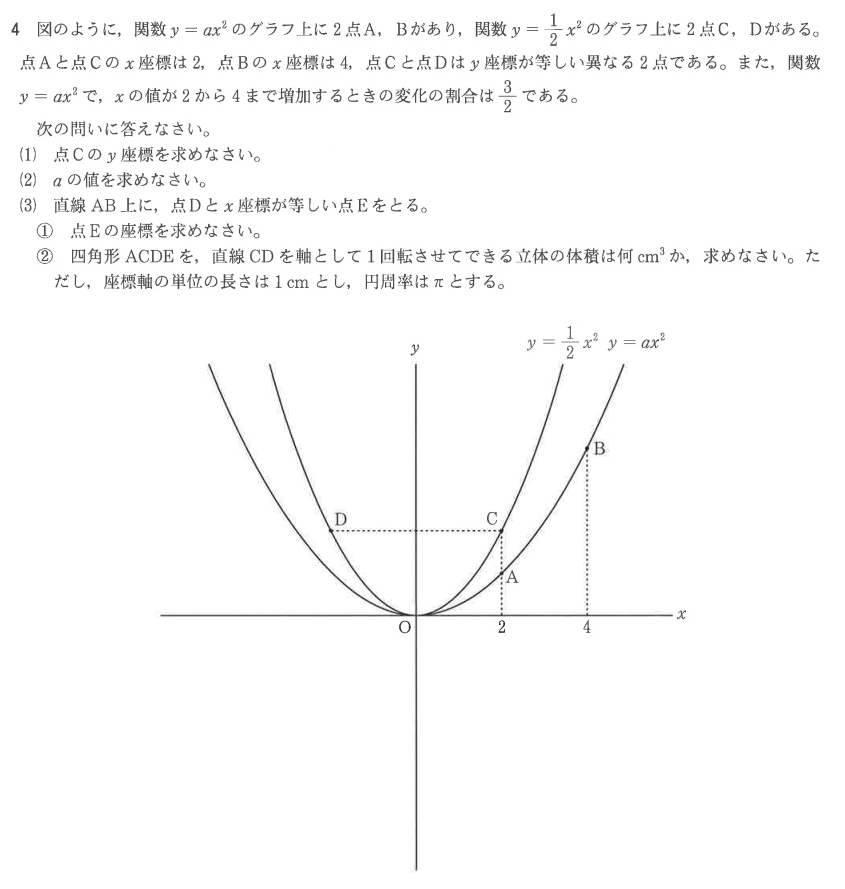

大問4

定番の2次関数問題です。

(1)~(3)①まではめちゃくちゃ簡単です。

(2)に関しては、

y=ax2 において、

xがp→qまで増加するときの

変化の割合 ⇨ a(p+q) で求められる

ということを覚えていればすぐに出せます。

(3)②に関しても、

どんな図形であるのかを

しっかり書き込んであげれば、

問題なく正解できる問題です。

大問2、3の最後の問題を飛ばした場合は、

この大問はしっかりと抑えておきたいところです。

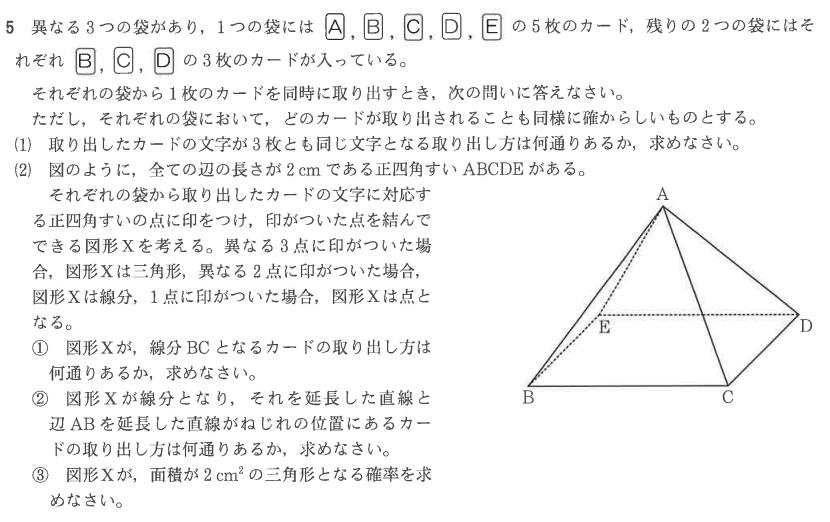

大問5

図形を用いた確率問題です。

(1)~(2)②までは、

通り数も少なく、

全て書き上げてしまえば

しっかり正解できます。

すべての可能性を

図形内に書き込んで考えていれば、

ねじれの位置に関する見落としも起きません。

頭の中で考えて終わらせず、

必ず図に書き込んで、

自分の目で見て考える癖をつけてください。

(2)③も同じように書いて考えてしまえば、

整理はできますが、

図では描けても、

問題内容的に作ることができない

図形がある点には注意が必要です。

高校数学にもつながってきますが、

自分の考えが

問題の指示に合っているかどうかは

必ず最後に確認するようにしておきましょう。

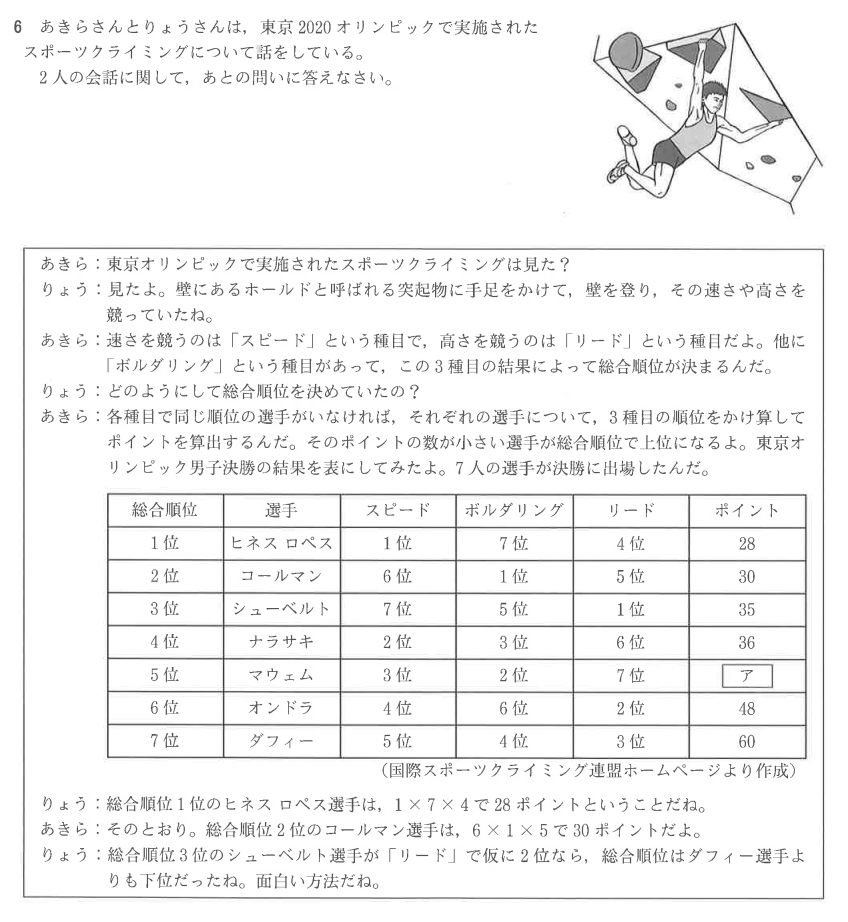

大問6

ここ数年おなじみの会話形式の問題です。

問題としてはかなり簡単なのですが、

何よりも問題文が非常に長い…

必要な数字がどれなのかを判断しきれないと

一気に外すことになりますが、

前後の文章の指示通りに計算を行えば、

かなり簡単に解くことができます。

最後の問題に関しては、

可能性のある数字を絞り込めれば

一気に正解に近づけますが、

最終問にそれだけの時間を残せた人は

少ないかもしれません…

会話問題は文章自体が長く、

簡単な問題でも難しく見えてしまうため、

1つ1つしっかりと整理をして、

必要な情報を取捨選択する力を

身に着けておきましょう。

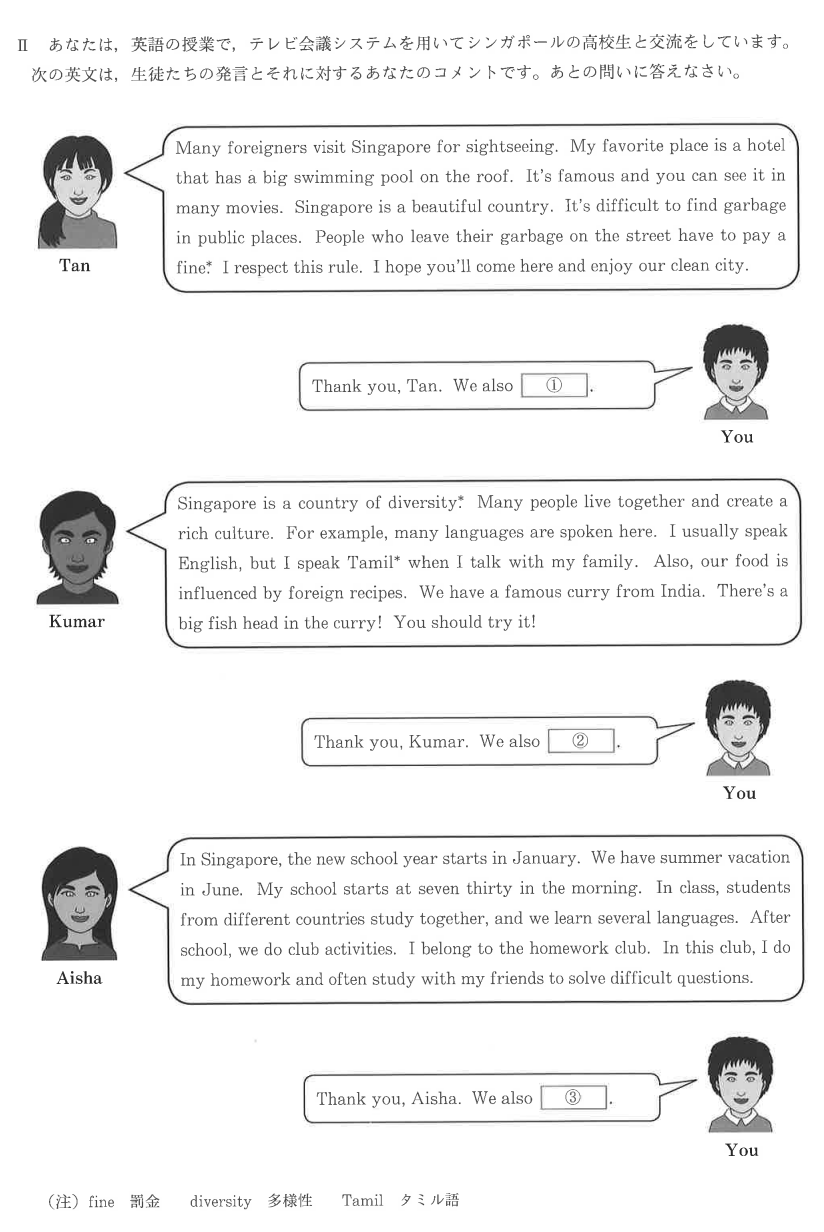

英語

英語は概ね例年通りでした。

英語は数学と違って、

細かく講評しづらいため、

各問題形式についての

アドバイスがメインとなります。

大問1

例年通りのリスニング問題。

形式の変化もなくいつも通りといった内容です。

リスニングは1度しか読まれないため、

どこが大切な内容なのかを

確実に聞き取れるように、

日頃単語を覚えるときから、

正しい発音で覚えることを

意識していきましょう。

大問2

問題の分量に対しての文章量が非常に多く、

すべて読んでいては時間が足りなくなります。

先に問題に目を通し、

必要な情報が何なのかを

頭に入れてから読むと、

かなりの時間節約につながります。

並び替えに関しては、

関係代名詞と、

How 形・副 S V

の内容ができていれば、

簡単に正解できるため、

基礎的な文法内容は

徹底しておきましょう。

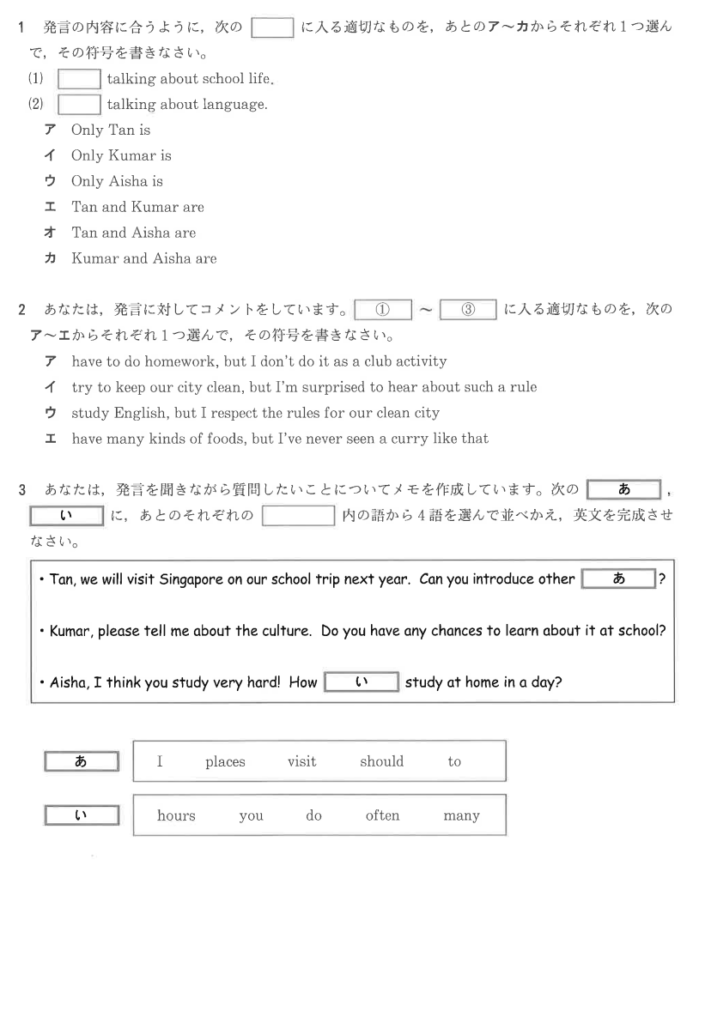

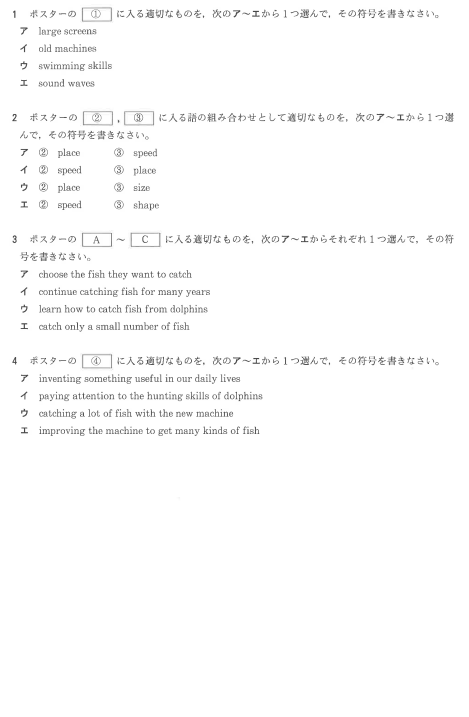

大問3

ポスター問題であり、

基本的には大問2と解き方は同じです。

先に問題に目を通して、

必要な情報が何であるのかを整理すれば、

問題なく解き進められます。

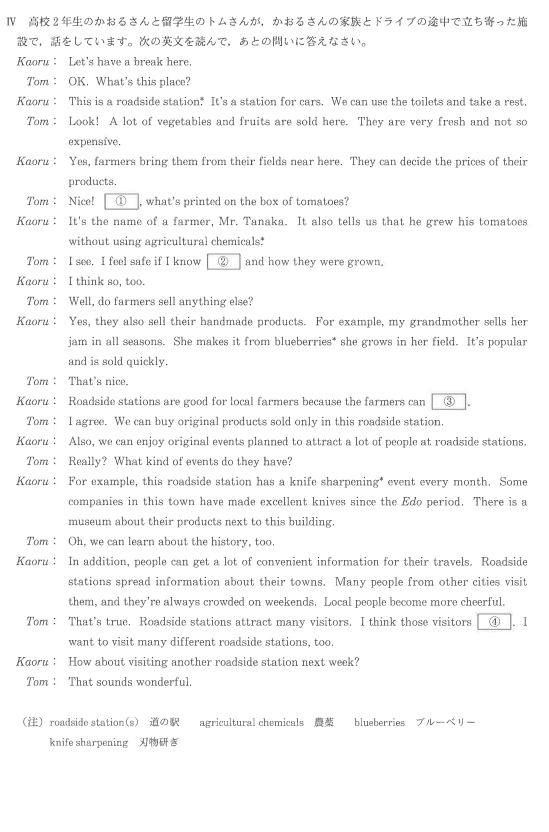

大問4

対話文形式の問題のため、

大問2、3とは異なり、

各設問の前後に注目すれば

かなりスムーズに解いていけます。

対話文なので、

細かい内容も重要ですが、

まずは全体の流れを

把握することが重要です。

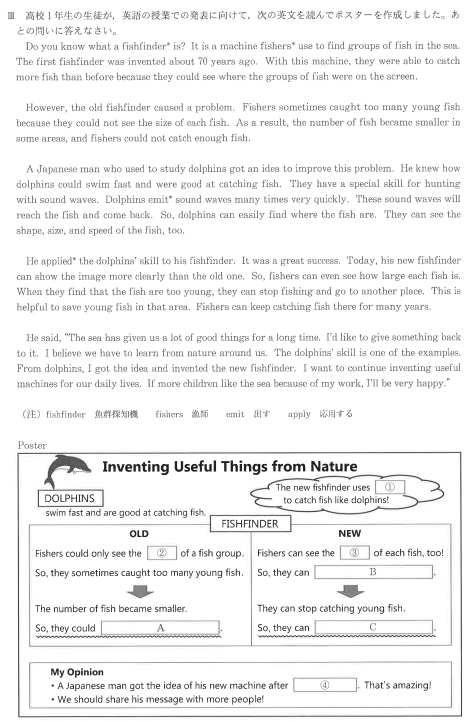

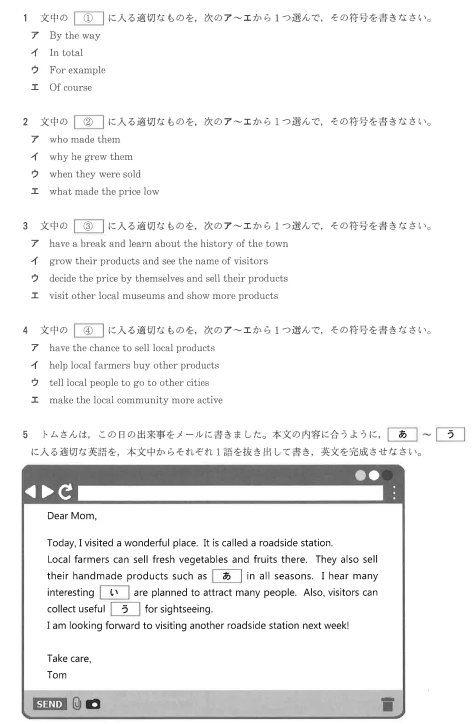

大問5

例年通りの小問集合形式です。

1に関しては、

need to V 「Vする必要がある」

enjoy / stop / finish は目的語に動名詞のみ

前置詞 by の後ろは必ず名詞

といった内容が分かれば

全て問題なく正解できます。

すべて基本内容なので、

全問正解は堅いです。

あとは前後の内容から、

時制を間違えないように

注意が必要です。

可能性として、

need Ving「Vされる必要がある」

practice も目的語に動名詞のみ

もありますが、

中学内容ではおそらく出題されないため、

問題なく解けるかと思います。

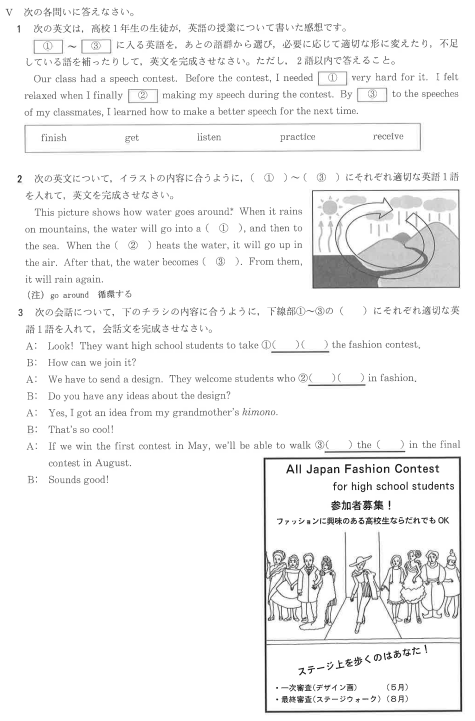

2はイラストからの判断になりますが、

どれも簡単な単語です。

綴りを間違えない、

単複を意識する、の2点で

しっかり正解できます。

3もポスター内容からの

穴埋めになりますが、

take part in~ 「~に参加する」

be interested in~ 「~に興味がある」

の熟語の知識が必要です。

2つとも基本熟語なので、

必ず習得しておきましょう。

次の受験生は、

単語を覚えるときに、

同じ意味の熟語も併せて覚えれば、

語彙力は一気に上がるため、

早々に覚えてしまいましょう。

最後に

数学は易化、英語は例年通り

ということで、

この2科目は

安定して点数を取りたいところです。

数学は今年は特に、

基礎力がいかにしっかりしているかで、

大きく点数が分かれるのではないでしょうか。

2科目とも、

制限時間に対しての問題文量が多いため、

的確に問題を対処していかなければ、

時間切れを起こしてしまいます。

的確に対処することは、

基礎力があって初めてできることです。

来年度の受験生は、

この春から基礎固めを徹底してください。

今基礎を固めたかどうかは、

今後の成績に大きく影響してきます。

今動き始めて、

受験生活で好スタートを切りましょう!

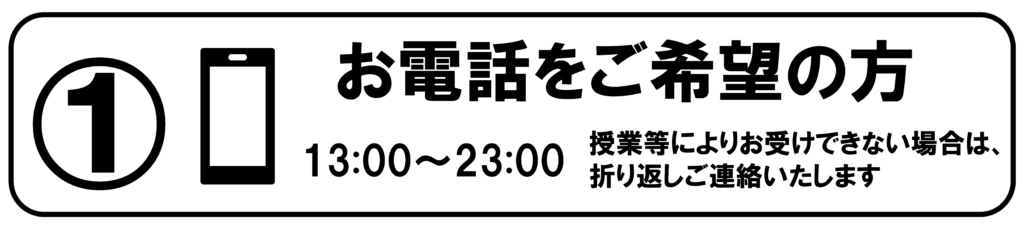

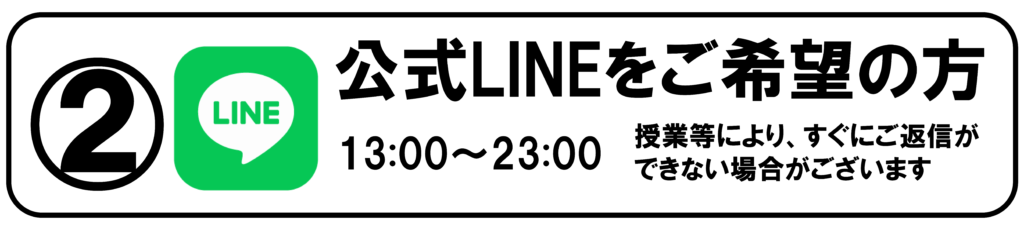

お問い合わせはこちらから

079-490-5880

①氏名 ②学年・学校名

③電話番号 ④ご質問・ご相談内容等

上記をご記入の上、ご連絡ください。